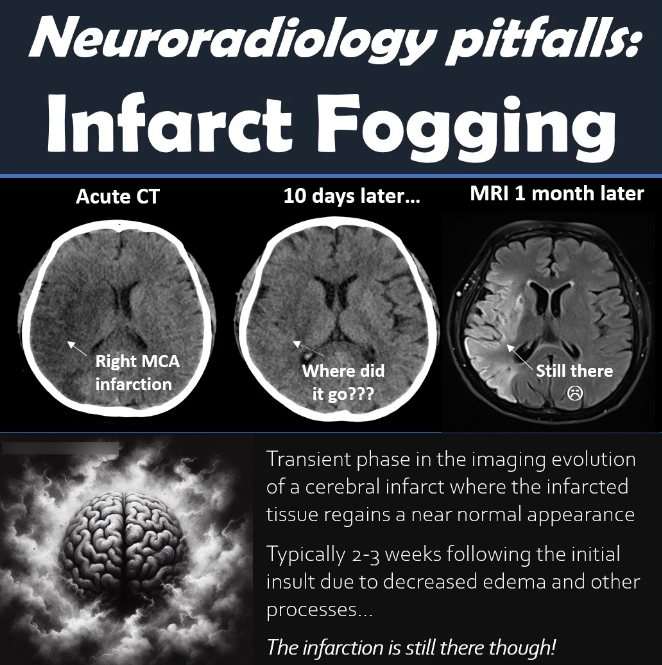

在脑梗死的影像演变进程中,存在一个特殊的阶段 ——“梗死影像模糊现象”,英文称为 “Infarct Fogging”。通常在脑梗死发生 2 至 3 周后,会出现一段短暂的 “消失” 期。原本在急性期 CT 上清晰可辨的梗死区域,大约在发病 10 天后,会变得不那么明显,甚至看似消失了,但实际上病灶依然存在。

随着脑梗死的逐步演变,早期出现的脑水肿会渐渐消退。与此同时,巨噬细胞开始浸润梗死区域,脂质代谢过程发生变化,可能还伴有出血性成分,并且周围组织对比度也会改变。这些因素综合起来,致使 CT 或 MRI 上梗死区域的可见性暂时降低,就如同被一层 “迷雾” 笼罩,给人一种病灶 “消失” 的错觉 。

☑不要被影像“欺骗”

尽管CT在这个阶段可能无法清晰显示病灶,但病理损伤仍然存在。

☑结合临床病史和影像学演变

急性期CT明确存在梗死,而随后似乎“消失”,应考虑这一现象。

☑MRI(如FLAIR序列)可清晰显示病灶

在1个月后复查MRI,仍能发现相应部位的脑梗死区。

临床意义

脑梗死“消失”现象是影像学的常见陷阱,特别是在亚急性期(2-3周)复查CT时,可能误以为病灶已改善或误诊。因此,影像学判断需结合临床表现,必要时补充MRI检查,避免因影像假象影响治疗决策。

总之,“梗死影像模糊现象” 是脑梗死影像学变化中的常见陷阱,尤其是在亚急性期复查 CT 时,医生务必提高警惕,不能仅依据单次影像结果就判断病情。一定要结合详细的临床病史,必要时补充 MRI 检查,全面综合评估,从而避免因影像假象而对治疗决策产生误导,确保患者能得到及时、准确的治疗 。